Por: Carlos Espinosa

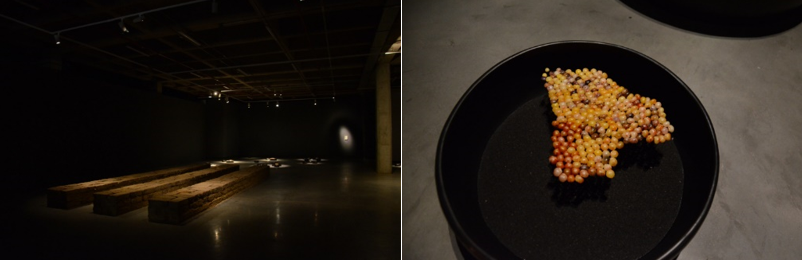

En marzo de este año la artista María Buenaventura expuso su trabajo Alguna Vez Comimos Maíz y Pescado, una investigación extensa iniciada en 2012 que concluyó en una instalación galardonada con el Premio Luis Caballero, en la que recreó un comedor de la vieja Sabana de Bogotá. La instalación consistía, de un lado, en tres hileras de ladrillos que alguna vez hicieron parte de una casa de Ubaté, y del otro en una exposición de reconstrucciones de las mazorcas multicolor que solían cultivarse en el altiplano cundiboyacense, de granos rojos, amarillos, morados y azules. En medio de la instalación un dibujo del pez capitán, especie predilecta del río Bogotá, que alguna vez fue una de las principales fuentes de alimento de los habitantes del altiplano y considerado como un manjar por sus visitantes.

Uno de los temas centrales de la obra de Buenaventura es el sentido de identidad que se construye alrededor de la comida y del acto mismo de comer, que a su vez está ligado con una relación con la tierra y el trabajo. Antiguamente los habitantes de Cundinamarca y Boyacá vivieron del cultivo de maíz y la pesca, en una forma de vida que era inseparable de la dieta. Hoy en día la mazorca multicolor ha desaparecido del todo, así como se ha reducido la vida basada en el cultivo. Más del 80% del maíz que se come en Colombia hoy es importado, consta en su mayoría de especies uniformes y genéticamente modificadas para la comercialización. Asimismo, el pez capitán yace al borde de la extinción y hace casi 40 años que no ha vuelto a ser visto en la cuenca del río Bogotá a causa de la contaminación. Casi el 83% del pescado que consumimos los colombianos proviene del extranjero a pesar de que Colombia cuenta con dos mares e innumerables ríos.

Los estilos de vida basados en la pesca, el cultivo y otras actividades de producción de alimentos cada vez resultan menos viables para quienes los practican. La dieta del colombiano promedio está compuesta en su mayoría de productos extranjeros, arroz de la china, papas de bélgica, pollo de los Estados Unidos y demás. Si bien es cierto que la oferta de alimentos es más amplia que nunca, la cuestión de la alimentación no solamente radica en si hay o no hay comida. Así como la pérdida del maíz multicolor y el pez capitán de la sabana implicó una desconexión en la relación particular del campesino cundiboyacense con la tierra y el trabajo, la pérdida de la soberanía alimentaria implica una pérdida de la identidad colombiana.

El alimento que consumimos cada vez más deja de ser una fuente nacional de creación de cultura nacional, de empleo, de creación de industria, y consecuentemente de actividad social y económica. Por un lado, el proceso de separación radical entre el acto de comer y la producción de los alimentos conduce a una enajenación profunda en los individuos. No solamente por el hecho de que se pierdan las formas de vida basadas en el cultivo, la pesca y demás, sino por el hecho de que los consumidores en general somos menos conscientes de lo que consumimos y del proceso mediante el cual podemos acceder a los alimentos. Por otro lado, se hace cada vez más difícil encontrar productos autóctonos, y con ello se pierde gran parte nuestro sentido de identidad frente al alimento, la tierra y la patria.

El argumento según el cual la oferta extranjera permite una reducción de los precios y por tanto un mayor acceso a la comida, es en el mejor de los casos una verdad a medias. La soberanía alimentaria tiene una dimensión simbólica importante, pero es primordialmente un asunto material, con implicaciones sociales y económicas. Depender de la producción extranjera para el acceso a la comida significa no sólo sacrificar la posibilidad de construir una industria nacional fuerte y competitiva, creadora de riqueza y empleo, hoy escaso, sino también perder la facultad de autogobernarnos como nación. Quien controle nuestro acceso a los alimentos asimismo controlará todas las facetas de lo político y social que de allí se desprenden.

Por años se ha impulsado en Colombia, mediante premisas dogmáticas y decisiones arbitrarias una supuesta apertura hacia el mundo que no ha sido, en la realidad, sino la negociación de tratos injustos en detrimento de la soberanía. Ese misticismo, esa relación social, cultural, simbólica y laboral con el alimento que se muestra en la obra de María Buenaventura se ha perdido como consecuencia. Pero las repercusiones de la pérdida de la soberanía alimentaria no están ligadas únicamente a lo simbólico y a la identidad nacional, que son elementos fundamentales. Hemos perdido la capacidad de cimentarnos económicamente como nación mediante la producción autóctona. No es, sin embargo, una pérdida que no se pueda recuperar. El país se encuentra en curso de cambio. Está en nuestras manos tomar acción para recuperar nuestra soberanía, y con ello demostrar el potencial de la nación, no sólo en materia económica y productiva, sino cultural, social y política.