Por: Johan Bermudez

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), desde el año 1968 ha sido el organismo encargado de realizar el Examen de Estado que inicialmente determinaba el acceso a la educación superior. No obstante, hoy es un importante ente evaluador del nivel educativo de los colegios públicos y privados, de las instituciones de educación superior y del rendimiento de las y los estudiantes colombianos. En el año 2000, siguiendo las orientaciones de la política educativa neoliberal, el Icfes modificó el enfoque de las pruebas al pasar de evaluar los conocimientos y aptitudes de las y los bachilleres, a evaluar por competencias, es decir, que las y los estudiantes al graduarse cumplan con unos “estándares mínimos” en habilidades que les permitan ser unos individuos competentes para el mercado laboral.

Pruebas estandarizadas como la Saber 11° han significado la imposición de un modelo educativo que precariza los contenidos de la educación, viola la autonomía escolar al poner como objetivo primordial de los colegios la preparación para responder acertadamente las pruebas, volviendo el proceso educativo en un curso intensivo de pre-icfes de 12 años, y formando estudiantes con enormes vacíos en la comprensión de los conocimientos más avanzados de la ciencia, la tecnología e inclusive, con graves deficiencias en el uso apropiado del lenguaje. Esto bajo la lógica de un modelo educativo que le niega a la juventud la posibilidad de aportarle al desarrollo de la nación y nos somete a la dependencia del capital intelectual y científico de otros países.

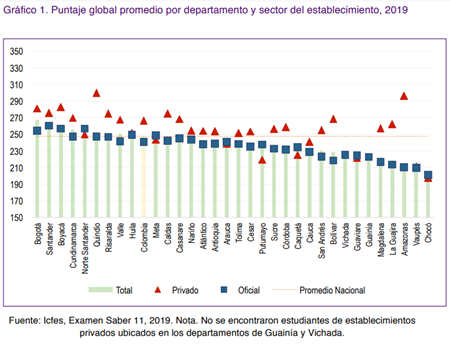

Si bien la realización de pruebas por competencias no representa una forma correcta de evaluar la calidad y pertinencia educativa, los resultados de las mismas permiten evidenciar las brechas latentes entre la educación oficial y privada, y entre las zonas urbanas y las rurales. Entre el año 2017 a 2019, los colegios privados obtuvieron un puntaje total promedio de 287 puntos, mientras que los colegios oficiales urbanos 255 y los colegios oficiales rurales 230 puntos, es decir, la educación privada supera en 32 y 56 puntos respectivamente a la educación pública en esta prueba (Icfes, 2019). En síntesis, se observa que en 23 de los 33 departamentos*, las y los estudiantes de instituciones no oficiales obtuvieron un puntaje global promedio superior al de las instituciones oficiales (Laboratorio de Economía de la Educación, 2020). Resultados que se evidencian en la clasificación que reciben los establecimientos educativos, donde la educación pública tiene una mayor desventaja respecto a la educación privada. Para el 2019, el 60% de los colegios privados estaban en las categorías superiores A+ y A, mientras que tan sólo el 12% de los colegios públicos lograron estar en estas categorías (Icfes, 2019). Adicionalmente, departamentos como el Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y La Guajira donde la educación recae principalmente sobre el Estado, son las zonas con los indicadores más bajos, evidencia de una educación desigual y que condena a la pobreza a las zonas más apartadas y vulnerables del país. (Ver Gráfico1)

De esta forma, las pruebas del Icfes reflejan a la perfección una realidad que ha transcurrido ante la indiferencia de los gobiernos de turno. En Colombia, sólo el 17% de los estudiantes rurales tienen acceso a internet y computador (El Tiempo, 2020), el 50% de los colegios rurales no tiene acceso a agua potable (UNICEF, 2020) y la infraestructura está tan deteriorada que el mismo Ministerio de Educación reconoce que “la infraestructura educativa actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de educación”, (CONPES, 2015). Según el documento CONPES 3831, el 25,5% de las sedes educativas deben ser reubicadas o deben recibir adecuaciones porque están riesgo de inundaciones y el 44,6% porque están en riesgo de deslizamientos. Y adicionalmente, la infraestructura educativa tiene entre 40 y 60 años de antigüedad.

Todo esto resultado de una política educativa neoliberal que le ha quitado alrededor de 200 billones de pesos en transferencias al sistema educativo y que le ha impuesto a cerca del 80% de las y los estudiantes una educación pública mediocre, de mala calidad, rezagada en los avances científicos y diseñada para formar mano de obra barata. Tal como lo han querido Pastrana, Uribe, Santos y Duque, al condenar al país al subdesarrollo y el atraso. Por lo tanto, vuelve al debate la necesidad de mayores recursos para la educación, la defensa de la autonomía escolar y la organización de las comunidades educativas para defender la educación como un derecho, elementos imprescindibles para lograr un país digno donde el sol brille para todas las personas.